《星耀中国·我们的量子科学卫星》,印娟 等著,人民邮电出版社,2023年2月

神奇的量子世界

想要揭开量子科学实验卫星“墨子号”的神秘面纱,我们需要先了解“量子”这个概念。你可能在生活中或者媒体上听到过或看到过各种与量子有关的概念,但对量子并没有真正的了解。量子好像离人们的日常生活很遥远,科学家们却说:“量子无处不在。”你可能对它既感兴趣又充满疑惑,量子是什么?真的那么厉害吗?怎么听起来有点玄乎?

出于思维惯性,你可能会很自然地将量子与原子、质子、电子等课堂上学过的粒子联系起来,但实际上,它们完全不在同一层面上。量子是科学家造出来的一个基本物理概念——在微观世界中,假设各个物理量有不能再分下去的最小基本单元,量子就是这些最小基本单元的统称。简单来说,量子不专指某种具体的微观粒子,但原子、质子、电子等基本粒子都遵从量子规律。

本章将带你走进神奇的量子世界,看看量子力学是如何从一个模糊的概念发展成与爱因斯坦相对论并列的现代物理学两大支柱之一的,“叠加态”“测不准”“不可克隆”的量子又是如何将量子通信变成现实的。

1 一群物理天才的头脑风暴

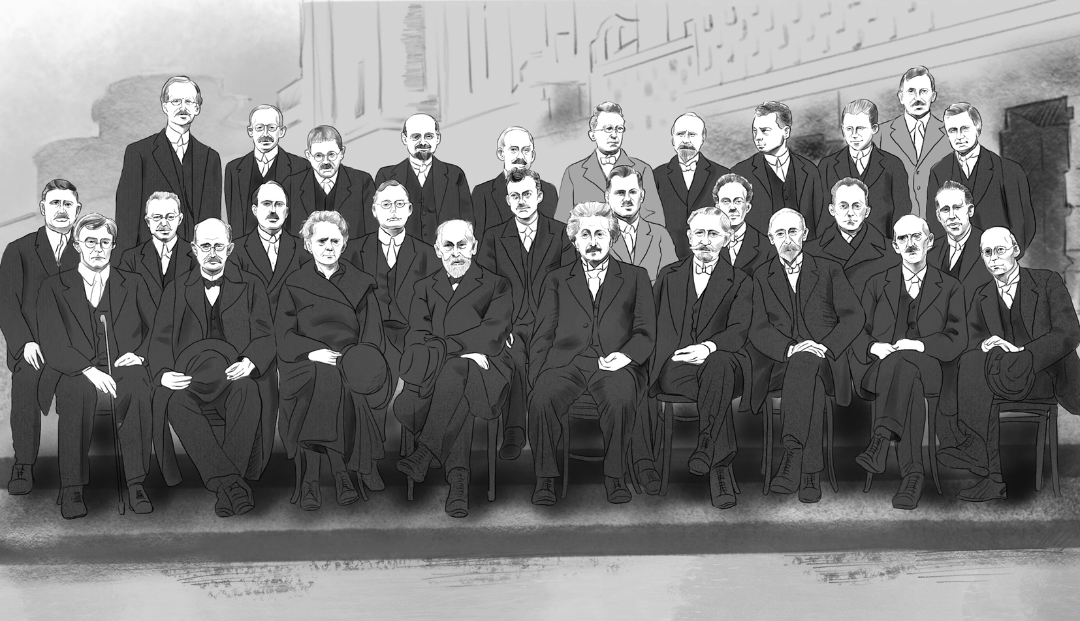

量子的故事可以从百年前的一场物理学明星会议说起——1927年在比利时布鲁塞尔召开的第五届索尔维会议。索尔维会议是物理、化学领域的学术讨论会,从1911年开始每3年举行一届,其中最出名的就是第五届。会议图片如图1-1所示。

图1-1 第五届索尔维会议合影绘图

爱因斯坦(第一排右五)、玻尔(第二排右一)、居里夫人(第一排左三)、普朗克(第一排左二)、 海森堡(第三排右三)、薛定谔(第三排右六)、玻恩(第二排右二)、泡利(第三排右四)等参会。

这场会议号称聚集了当时全世界1/3的“最强大脑”,29名参会者中一半以上是诺贝尔奖得主,爱因斯坦、玻尔、居里夫人、普朗克、海森堡、薛定谔、玻恩、泡利等大名鼎鼎的科学家都在其中。

那么,会议讨论的主题是什么呢?

答案是:量子力学。

当时,正值量子理论破旧立新之际。旧量子论已苦苦摸索了20多年,代表新物理学之光的量子力学刚刚破茧而出。物理学家们以爱因斯坦和玻尔为核心分为两大阵营,对量子力学这一新生理论到底是否完备展开激烈辩论。

无论是用海森堡的矩阵版本,还是用薛定谔的波函数版本,来求解量子力学公式只能得到某些结果出现的概率值,并不能像求解牛顿力学公式那样得到确定的结果。

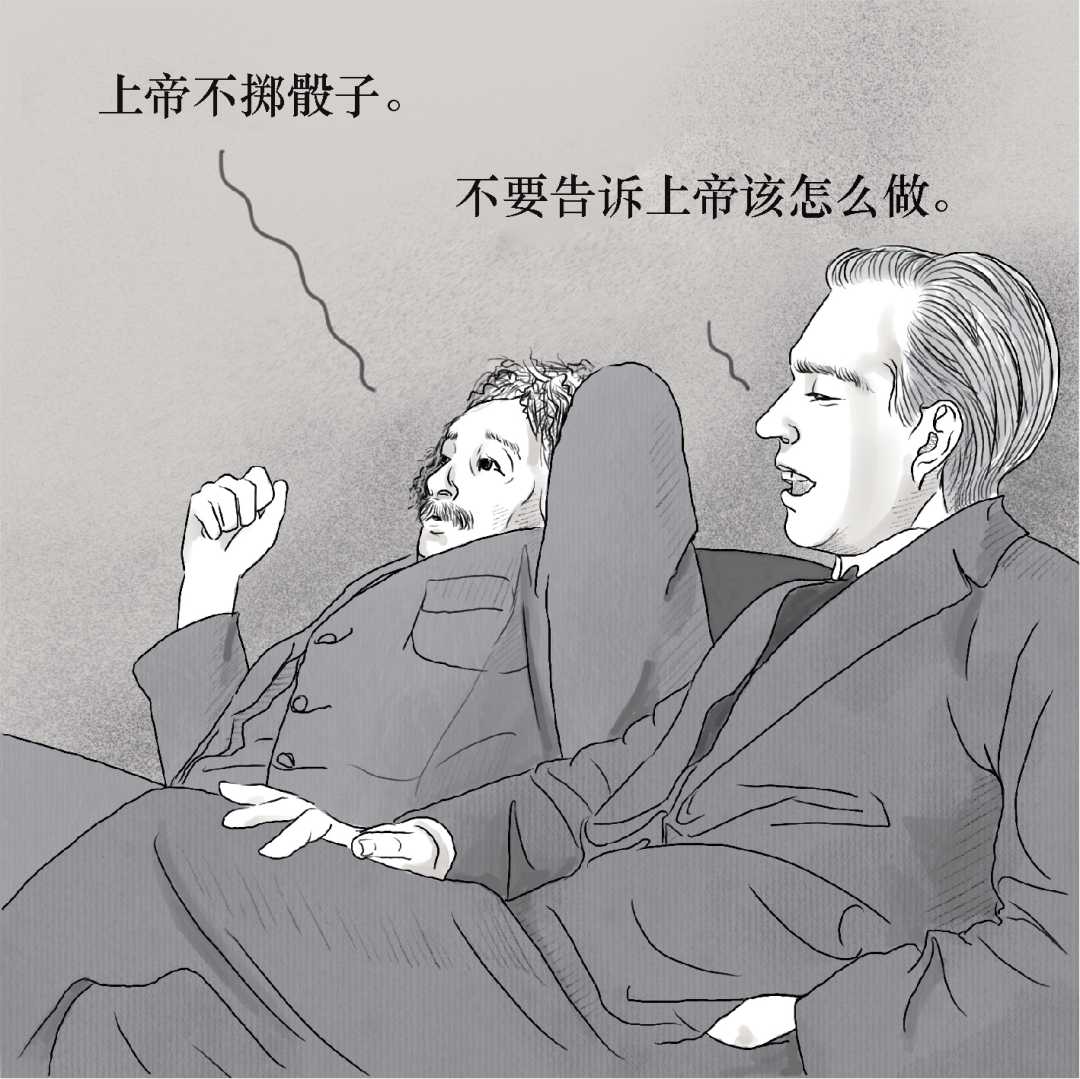

爱因斯坦一派坚信,一定是因为量子力学本身不完备,所以才不能求出确定的结果。玻尔一派不以为然,他们用更加“离经叛道”的理论做出解释:量子力学中的可观测的量的结果就是个概率值,是测不准的。如图1-2所示,爱因斯坦说:“上帝不掷骰子。”玻尔回应道:“不要告诉上帝该怎么做。”

图1-2 爱因斯坦和玻尔的辩论

这次会议作为量子理论发展过程中一个极具典型性和代表性的缩影,其影响延续至今。承前:1900年至 1926年,量子概念和量子力学从无到有,以微观见天地;启后:1928年至今,一个个看似荒谬的理论被接连证实,一个个新颖奇妙的现象被不断发现,以量子理论为基础的半导体、激光等应用相继诞生,这些彻底改变了人们的生活。

1.1 早期量子理论“挑战权威”

这一节的主角是经典物理学体系里叛逆的“三剑客”:黑体辐射、光电效应和原子模型。因为它们完全不能用当时的经典物理学理论来解释,所以当时的物理学家对它们很头疼。正是因为要解开“三剑客” 背后的谜题,物理学家们才创造了量子理论,它让物理学家离真理更近了。

人类历史上有两次科学革命,第一次是以牛顿力学、热力学及电动力学为代表的经典物理学体系的建立,第二次是量子力学和相对论的建立。早期量子理论诞生时,科学界正面临经典物理学的困境:一方面,经典物理学已经趋于完善,是当时的权威;另一方面,一些与光和热有关的现象是物理学家们无法用经典物理学解释的,这些现象被称作晴朗天空中的“乌云”。

德国物理学家普朗克是“量子”概念的创造者,被称为“量子力学之父”。他创造的“量子”概念成功地解释了其中一朵“乌云”——黑体辐射现象。整个过程颇有些“叛逆”,展现出卓越的物理学家为了追求真理,向权威发起挑战的精神。

物体在任何温度下都会辐射各种波长的电磁波,辐射的电磁波的特征与物体的温度、材料和表面状况等有关,例如随着温度的增加,铁块会从看不出来发光,到发出暗红色的光、橙色的光,再到发出黄白色的光。电磁波包括可见光、紫外线、红外线、无线电波等,铁块在低温时辐射的电磁波主要是低频的红外线,所以人眼看不见。

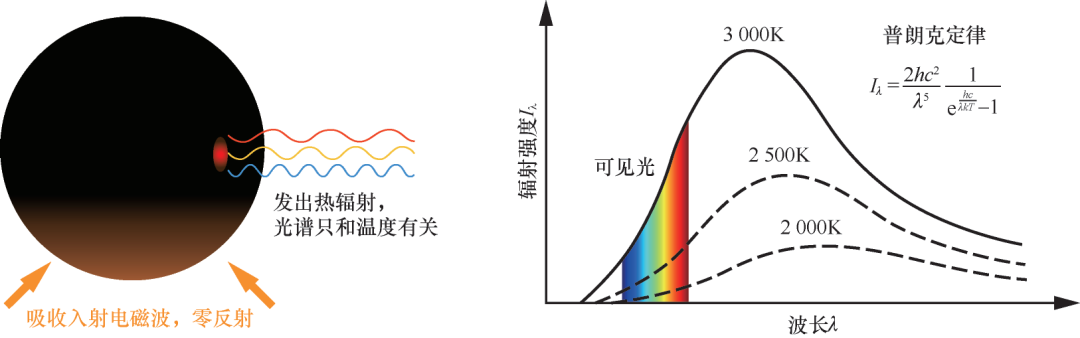

除了向外辐射电磁波,物体表面还会吸收和反射外界的电磁波,不同物体吸收和反射电磁波的能力也不一样。比如说我们之所以看到物体是白色的,是因为该物体反射了所有频率的光。而黑体是科学家定义的一种理想物体,它能吸收各种电磁波而不发生反射。将不透明的材料做成带小孔的空腔,内壁涂上吸收辐射的涂料,这个空腔就可以近似为黑体,如图1-3左图所示。

图1-3

科学家通过实验发现,黑体辐射各种波长电磁波的强度只与温度有关。如图1-3右图所示,横轴为波长,纵轴为辐射强度,不同曲线代表不同温度下波长与辐射强度的走势。当温度确定时,黑体的辐射强度随波长的增加先增后减,当达到顶点后,波长越长,辐射强度越小。

然而有趣的是,对于这个清晰明了的实验现象,科学家们绞尽脑汁也无法用公式描述出来。他们写出来的公式要么在长波区符合实验数据,但在短波区不符;要么在短波区符合实验数据,但到了长波区又不符。症结在于,这些公式都是以经典物理学为前提推导出来的,前提错了,结果显然无法正确。

迷局最终被普朗克打破。普朗克在当时国际最权威的物理学期刊《物理学年鉴》上发表了一篇解释黑体辐射现象的论文,该论文改变了经典物理学中的一个重要前提——能量、电磁波等物理量都是连续的。普朗克假定,能量在发射和吸收时并非连续不断,而是分成一份一份的最小能量“量子”,每一份能量“量子”等于 hν,ν为辐射电磁波的频率,h为普朗克常量。

现在国际公认的普朗克常量h=6.62607015×10-34J·s。后来因为计算时常用到 h/(2π),为避免公式中反复写 2π,又延伸出一个约化普朗克常量 ℏ= h/(2π),h上有一条横杠读作“h拔”,在薛定谔方程里我们还会见到这个符号。

值得一提的是,普朗克起初并没有觉得这些量子态的能级是真实的,只将其看作一种数学技巧,他期望普朗克常量会在最后的等式中被抵消掉。然而,普朗克常量最终坚挺地根植于黑体辐射定律的方程之中,这说明能量量子化是真实存在的。普朗克首次公开提出能量量子化概念这一天是公元1900年12月14日,被人们看作量子理论诞生日。

……

延伸阅读|好书推荐:《星耀中国:我们的量子科学卫星》