《韩家往事》,徐泓 著,商务印书馆,2024年1月

梅贻琦等在长沙组建的国立长沙临时大学1937年10月25日开学了,11月1日上课。开课刚过一个月,12月13日南京沦陷,武汉吃紧,战火逼近长沙。国立长沙临时大学又奉命迁到云南昆明、蒙自两地,更名为国立西南联合大学,由北大校长蒋梦麟、南开校长张伯苓、清华校长梅贻琦任校务委员会常务委员。

当时的撤退线路分三条。第一条线路由清华大学梅贻琦校长带队,从长沙乘火车到香港,然后渡海到越南海防港,再由越南海防港乘火车到达昆明。大多数教师、家眷以及部分女同学走的都是这条线路。学校的图书、实验器材、仪器、标本等物品也都是通过这条线路运送至昆明。

第二条线路由冯友兰、朱自清等十位教师负责,从长沙乘火车到广西桂林,再乘汽车经柳州、南宁、镇南关进入越南,抵达越南北部最大的城市河内,从那里转乘火车入昆明。这条线路的人数最多,经济条件较好的男同学和没走第一条线路的女同学基本上走的是这一路线。

第三条线路由湖南出发徒步行走到昆明,走这一线路的师生给队伍取了个名字——“湘黔滇旅行团”。全团师生共三百多人,由十一名教员组成了辅导委员会,其中包括五名教授——闻一多、曾昭抡、李继侗、袁复礼、黄钰生。当时的湖南省主席张治中特派陆军中将黄师岳担任团长,负责指挥一切。一场人类教育史上空前的徒步迁移就这样开始了。

1938年5月4日,国立西南联合大学正式上课。1941—1943 年,是西南联大师生最为艰难的时期。据《西南联合大学与清华大学(1937—1946)》记录,当时昆明物价为抗战初期的404 倍,而联大教职员薪金只有原薪金的10.6倍。梅贻琦在日记中也曾描述过一家人为避空袭租住了西郊龙院村的李家院子:“屋中瓦顶未加承尘,数日来,灰沙、杂屑、干草、乱叶,每次风起,便由瓦缝千百细隙簌簌落下,桌椅床盆无论拂拭若干次,一回首间,便又满布一层,汤里饭里随吃随落。每顿饭时,咽下灰土不知多少。”韩咏华留下了更为详尽具体的记述:

我们和潘光旦先生两家一起在办事处包饭,经常吃的是白饭拌辣椒,没有青菜,有时吃菠菜豆腐汤,大家就很高兴了。教授们的月薪,在一九三八、三九年还能够维持三个星期的生活,到后来就只够半个月用的了。不足之处,只好由夫人们去想办法,有的绣围巾,有的做帽子,也有的做一些食品,拿出去卖。我年岁比别人大些,视力也不很好,只能帮助做做围巾穗子。以后庶务赵世昌先生介绍我做糕点去卖。赵是上海人,教我做上海式的米粉碗糕,由潘光旦太太在乡下磨好七成大米、三成糯米的米粉,加上白糖和好面,用一个银锭形的木模子做成糕,两三分钟蒸一块,取名“定胜糕”(即抗战一定胜利之意),由我挎着篮子,步行四十五分钟到“冠生园”寄卖。月涵还不同意我们在办事处操作,只好到住在外面的地质系教授袁复礼太太家去做。袁家有六个孩子,比我们的孩子小,有时糕卖不掉时,就给他们的孩子吃。有人建议我们把炉子支在“冠生园”门前现做现卖,我碍于月涵的面子,没肯这样做。卖糕时我穿着蓝布褂子,自称姓韩而不说姓梅。……由于路走得多,鞋袜又不合脚,有一次把脚磨破,感染了,小腿全肿起来。

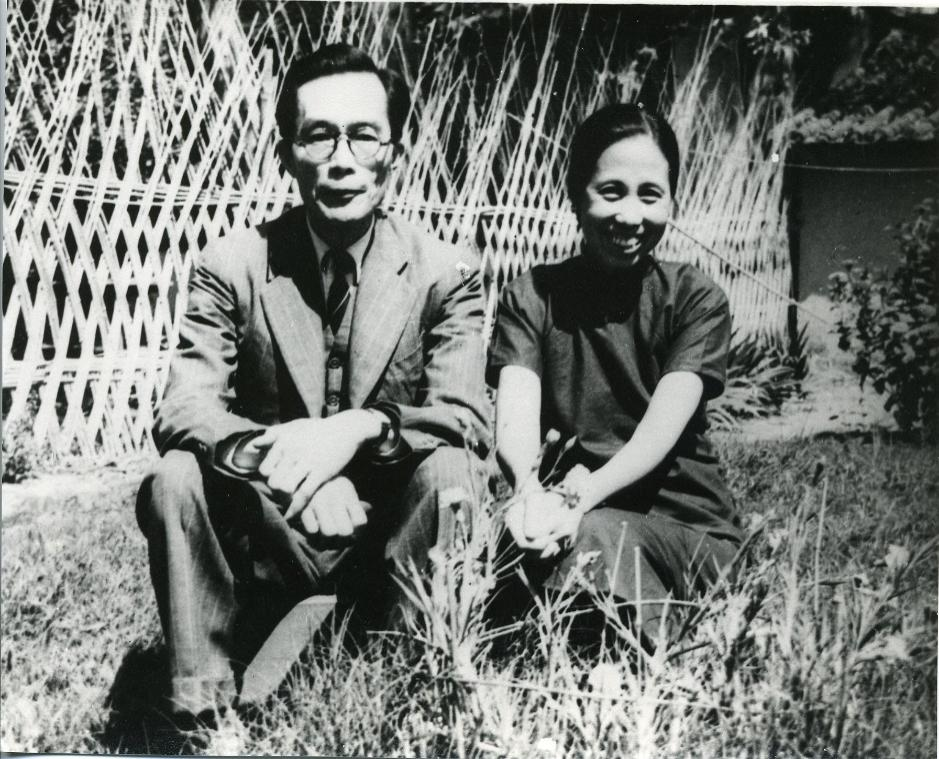

梅贻琦夫妇1946年离开昆明前在家中的院子里合影

西南联大的学生读书、生活的条件也很艰苦。1941年,著名的经济学家刘国光当时还是一个十八岁的学生,他考进西南联大时,学校已在文林街口外建起新的校舍,他说:“西南联大办学条件很简陋,先是借用中学校舍和会馆作教室,待到我上学时,联大已在文林街的昆华北院和北门外建起了简易校舍,其简易程度超乎现代人的想象:茅草房、煤油灯、几十人的大通铺。读书生活很清苦,经常吃不饱,很长一段时间每天只能吃两顿饭。早上喝稀的,晚上吃干的,米粒中夹杂着小石子,成了‘八宝饭’。还不时地拉警报,躲避敌机袭击。”

我后来看到了对新校舍更细致的描述:一排排的土坯房,窗户是个大圆窟窿,没有玻璃,竖插几根带着树皮的木棍作为护栏。空气流通条件倒是极好的。屋顶原是铁皮盖子,后来因为经费不足便把铁皮拆下来卖了,换成茅草屋顶。那土头土脑的样子根本不像个高等学府,倒像乡村里的庄稼大院。走进校门,便是贯穿南北的一条长长的土路。这土路一下雨便泥泞不堪,几乎下不得脚。还有对学生宿舍的描述:大筒子间,一间房里睡四十多个人,上下两层的木板床靠墙排成两大排,每排十个,与两面的墙壁成垂直形状站立着。两排大床中间是个通道,格局就像火车车厢里的卧铺。

梅祖彦对“不知有多少流亡学生在极其艰苦的条件下拼命学习”感佩不已,他对西南联大各位名师开出的众多课程记忆犹新:“一年级的功课都是在新校舍上的,印象最深的几位教师有杨周翰(英文读本)、王佐良(英文作文)、郑华炽(物理)、蔡维藩(西洋通史),蔡先生讲课犹如说书,倒背如流。当时雷海宗先生开中国通史课,很受学生欢迎,可惜选课时没有选上。冯友兰先生给我们上伦理学,在昆中北院的一个露天讲坛上课,大家都说当年孔老夫子一定就是这样开讲的。西南联大的教学很注重大课演讲,特别是基础课,课后要同学自己看参考书,很少辅导,因此要求学生有很高的自学能力。参考书中有很多是外文书,所以也要求学生学会英文。”

二年级的课程属于工学院的专业课了:力学(白家祉)、微分方程(严道岸)、机械学(刘仙洲)、工程画(李揖祥)、化学(张为申)、测量(杨式德)、金工(强明伦)、木工(刘国模)。梅祖彦说后两者都是很有意思的课程,他尤其喜欢木工,“因为它干净,而且不像钳工那样艰苦”。

就在西南联大教师生活水平降到冰点的1942—1943年,据《西南联合大学与清华大学(1937—1946)》统计,校中同人不但更动较少,且教职员工有增无减,成为西南联大史上教授最多的时候。全盛时期的西南联大共开出一千六百多门课程。

1931年12月,梅贻琦在接任清华大学校长的就职演说中说:“一个大学之所以为大学,全在于有没有好教授。孟子说:‘所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。’我现在可以仿照说:‘所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。’” 梅贻琦在主持西南联大的这段时间里实现了“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。

国立西南联合大学纪念碑的碑文有云:“三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同;五色交辉,相得益彰。八音合奏,终和且平。”这里大师云集、英才辈出,创造了中国教育史乃至世界教育史的奇迹。

(原文有删减)

延伸阅读|好书推荐:《韩家往事》