《山河岁月:回望林徽因》,于葵 著,人民文学出版社,2024年6月

对读者而言,林徽因或是一位美丽的诗人,或是一位卓越的建筑学家;对我们家人而言,她首先是亲人。

今年是林徽因诞辰一百二十周年,她离开这个世界也已经六十九年了。有一张照片,我的母亲梁再冰非常喜爱,一直将它放在身边——那是她的母亲林徽因俯身与尚在襁褓中的她的合影。记得有一天,她指指床前的这张照片问我:“在纪念林徽因的日子里,我们能为她做些什么?”我知道,我的母亲很希望能为她的母亲献上一份特殊的礼物;而我们作为孙辈,也应该为林徽因做些有意义的事。

林徽因曾对友人坦言:“因为梁家老太爷(梁启超)的名分,人家常抬举这对愚夫妇(梁思成、林徽因),所以我们是常常有些阔绰的应酬需要我们笑脸的应付——这样说来好像是牢骚,其实也不尽然,事实上就是情感良心均不得均衡!”她是人间清醒,一番话是自嘲,也是自励、自警。现在看来,更是对后人的敲打——吃祖宗饭是没有出息的。梁思成也曾一再告诫梁再冰、梁从诫:“最难为名父子。不以名人之后自居。”要他们做自食其力的普通人。作为孙辈,我们谨遵教诲。那么,我们该怎样纪念她呢?于是,我们想提笔为她写点什么。

三年前,在外公梁思成诞辰一百二十周年之际,我们家人和清华建筑学院的老师们协力帮助我的母亲梁再冰完成了《梁思成与林徽因:我的父亲母亲》一书。转眼,又到了林徽因诞辰一百二十周年。这次,我们决定奉上这本《山河岁月:回望林徽因》。一方面,当然是为了缅怀亲人,表达思念;另一方面,也为了给社会、给广大读者呈现一个真实、立体、丰富的林徽因。不同于梁思成的出版物,当下已有许多关于林徽因的书籍,良莠不齐。是加入这种喧嚣,还是在心里默默与前辈对话,我的确曾经犹豫。最终,是哥哥于晓东的一番话,让我做出了最终的决定。他说:“我们不掺和那些虚浮的热闹,但还是应该自己写一本林徽因的书,有自己的声音。它承载着我们自己的初心与使命。初心——是我们作为亲人、作为晚辈对前辈的真情怀念;使命——是我们要依据手上所掌握的文物、档案,带给读者一个既不被无限虚夸、也不被恶意贬损的林徽因。”哥哥梁鉴也认为,对林徽因表达纪念我们应该有我们的方式。我们把它当作一种责任,一种传承。我们的态度是认真的,我们的依据是严谨的。我想,外婆林徽因在天有灵,是会理解和支持的。

《山河岁月:回望林徽因》中的确有许多内容之前未见。所谓“未见”,有两层含义。一层在于,本书中的记述,许多基于家中珍藏的林徽因、梁思成、林长民、梁启超及其同时代人的诸多原信、原稿、照片和各种遗物,相当部分此前从未公开,这次是第一次与读者见面;另一层在于,它提供了一种多重视角,这里既有家人的(我个人以及我的母亲梁再冰、舅舅梁从诫及其他亲人的),也有其他亲友及研究者的(文学领域的、建筑领域的),也有林徽因自己的(一些地方,我希望用她自己的文字来说话,那是她最真实的“自述”)。三者交汇融合,互为补充校正。上述应该说是本书与《梁思成与林徽因:我的父亲母亲》以及几种学者撰写的林徽因传记的最大区别。

本书撰写中,让我感触最深的是,家中诸多第一手资料能够留存至今,也是个传奇。

我的母亲梁再冰和父亲于杭都是新华社记者,“文革”期间长期派驻国外,我们兄妹三人留守在家。哥哥于晓东、姐姐于江都还是小学生,我也刚到入学年龄,平时由姑姑照顾。记得某一日,太婆何雪媛(林徽因母亲)突然到来,送来了一只箱子,那时太婆和我的外公梁思成一同住在清华。我们兄妹一起接下了这只“神奇”的箱子……

打开箱子后我们发现,里面保存有外公梁思成和外婆林徽因的许多照片和其他遗物,我们目不暇接,好奇不已。此后,我们几个“淘气鬼”会不时地钻到床底下,拽出那只箱子,偷偷地欣赏那些与我们当时所处时代风格很不相同的宝贝。箱子里的那些照片尤其令我们着迷,照片上林徽因秀美的容颜、典雅的服饰,以及书写在照片旁一行行娟秀的行楷小字,深深印在我的脑海。

现在想来,可能因为我们兄妹几个当时“政治觉悟”不够高,这些在那个年代应该被归入“四旧”毁弃的物品得以幸存。它们跟着梁思成、林徽因到了东北大学,到了北平北总布胡同三号,和他们一道流亡云南、四川,又和他们一道重返回北平。在那场“文革”的狂风暴雨中,它们安然无恙地被封锁在那只绿色箱子中,睡在我们兄妹身边。后来广为人知的那些林徽因、梁思成影像都出自这个可爱的箱子,母亲梁再冰还将其中的不少照片捐赠给了新华社。家藏的文物中,尤属林长民与梁启超的大量日记、书信等最为珍贵,其承载的信息丰厚,对相关研究具有不可替代的价值,舅舅梁从诫撰写文稿使用的许多资料也来自这里。

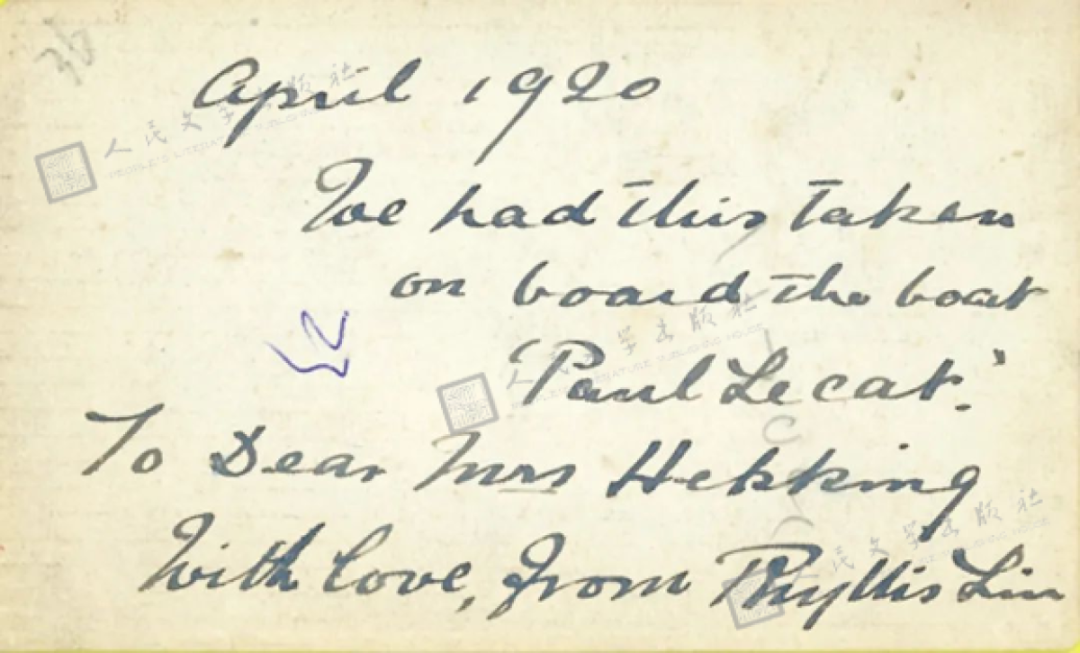

1920年,林徽因乘 Paul Lecat 轮赴欧途中与同船旅客 Hekking 女士合影。背面文字系林徽因手迹。

半个世纪过去后,我开始重新细细打量外公、外婆留下的这些遗物,当年那只箱子里的许多东西成为我今天撰写本书的素材。

埋首于家中的“故纸堆”,我有机会将那些看似散乱无序的资料关联。那些曾经在我眼前晃来晃去、熟视无睹的手稿、照片,一经摆上案头,竟犹如珍珠被穿成项链,让我开心无比。抚摸这些珍贵的家藏,一股温馨的暖流涌上心头,林徽因鲜活的生命呈现在我的眼前复活了。

此书的撰写所依据的史料除了家藏之外,还注意汲取许多林徽因亲朋挚友作为亲历者的记述和回忆,特别是与我的母亲梁再冰与我的促膝长谈。回顾往事,她常常深情难抑,泪流满面……

当然,真实地讲述林徽因,更赖于林徽因自己的讲述(许多是未曾发表的)。无须任何杜撰或臆想,她本人的文字更有力量。撰写中,我深深感到——那些搜肠刮肚的堆砌辞藻,还不如林徽因自己一首诗或一句话的表达!深夜伏案,疲惫时掩卷遐思:外公梁思成能有这样一位美丽多才的夫人为伴,共享春光,同担风雨,一生也是值得。

翻开林徽因的人生画卷,每一页都能看到新意。随着年岁的增长,我也愈发懂得她。林徽因是许多矛盾的、互为对立元素的融合体,集不同个性才情于一身,让我觉得非常奇妙,甚至不可思议。她表面纤柔秀美,但内心却刚毅有力;她具有西方艺术情结,却无比珍视中华民族文化遗产;她有着诗人的浪漫情怀,又不失科学严谨的作风。人前,她闪烁靓丽;人后,她或许更丰满、真实。她喜欢写作,也从事过编辑,却从不认为自己是诗人或作家;她与梁思成一道遍踏荒郊野外艰辛考察,却只是中国营造学社的一位无薪员工;她是中国建筑史体系研究的先行者和奠基人之一,是其团队中的灵魂人物,却长时间既无名也无分。她与挚友、晚辈分享个人的智慧成果,满含激情地为别人“铺鲜花,敲鼓槌”,一生乐此不疲,无悔无怨。

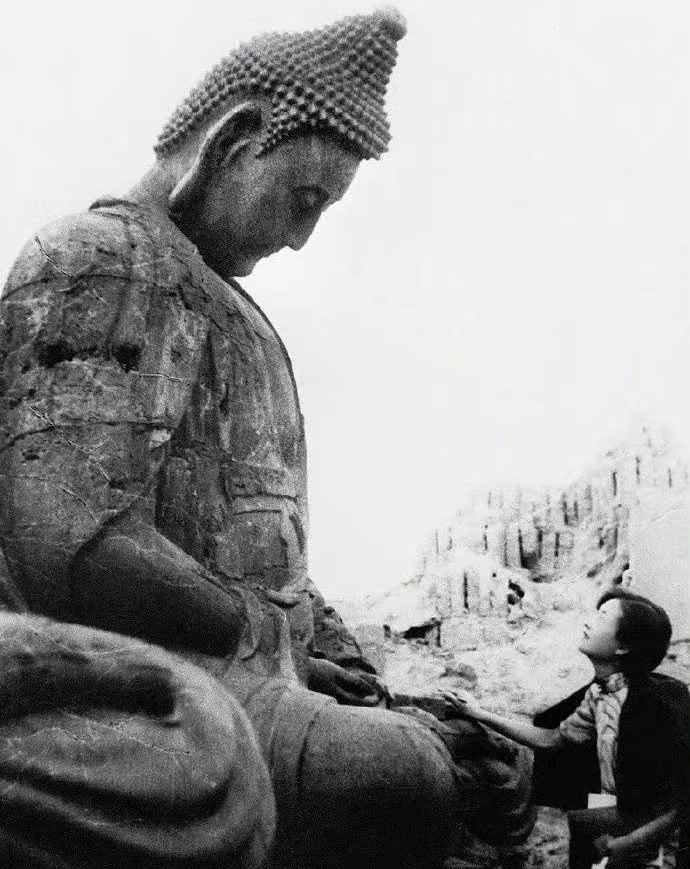

林徽因工作照

记得在清华建筑学院成立七十周年的纪念大会上,朱自煊教授(当年建筑系第一班学员)转向身边的梁再冰,声音颤抖地说:“林先生实在太让人难忘!”是的,林徽因是那样令人难忘,她令亲人挚友难忘,也令所有接触过她的人(无论是否欣赏她)难忘!林徽因之所以能够如此,最重要的原因在于她对这个世界,对他人的关怀、体贴和牵挂。

2007年,我因参与央视《梁思成林徽因》纪录片制作,往返于中美两地,为追寻林徽因与梁思成足迹,查阅了有关他们的大量文献档案。几年前,为了给年迈的母亲梁再冰作口述记录,我又一次沉浸在梁思成与林徽因的世界。就这样,我走近了林徽因,逐渐感受到她的温度、她的呼吸、她的心跳,感受到她强大的磁场和魅力。我曾问我的母亲梁再冰:“林徽因给你印象最深的特点是什么?”母亲毫不犹疑地回答:“仗义!”的确如此。林徽因待人真诚、亲切,毫无伪饰。她文如其人,连修改文稿、书信都那样富有个性和趣味。她一生奉行“人本主义”,她思绪敏锐,心肠火热,能够深深理解、体察朋友的感受;她美丽睿智、体贴温暖,让朋友们如沐春风。她的朋友都能感受到她真挚无价的情谊,费慰梅、费正清、沈从文、金岳霖等,无一例外。朋友们都为拥有她这样一位挚友而欣慰和自豪。

林徽因最可贵之处正在于她的“真”。她主导的聚会,令很多亲临者毕生难忘,受益非常。她举手投足、一言一行都出于自然的流露,绝非“社交沙龙”中那些故作“名媛”的卖弄,也不是影视剧中小家女的“眉目传情”。她谈锋甚健,兴趣广泛,思想深邃,所及话题都有其独特的视角和独到的见解。萧乾先生曾为她惋惜:“倘若将这位述而不作的小姐那些充满机智,若有风趣的话一一记录下来,那该是多么精彩的一本书啊!”遗憾的是,林徽因没有机会为自己写一本书。

林徽因一生求真。我在写此书的时候,也本着这个原则。唯其如此,才觉得对得起她。现在,这本书将要出版了,希望她在天有灵,能够知道。

王一珂先生是我们的朋友,他与梁、林几边家属多年交往,我熟悉也信任。此次他作为这本书的编辑,与我再续前约,于我们而言,是一种缘分;同时,我也感到肩上的责任。能遇到这样一位编辑,我很舒心。

在此,感谢中央电视台《梁思成林徽因》纪录片编导胡劲草女士,她的创作激情和灵感给我启发,本书写作自始至终都得到了她热情的帮助和鼓励。感谢故宫博物院故宫学研究所王军先生,他撰写的《城记》是我们家人极为喜欢认可的作品。王军先生的专业解读,令我在撰写此书中受益良多。感谢人民文学出版社的领导和同人,他们为本书编辑出版耗费了大量精力,他们的专业精神令我感动。感谢清华大学建筑学院营造学社纪念馆和刘畅馆长给予的支持鼓励。感谢原美国宾夕法尼亚大学教授黄振翔(Sidney Wong)帮助查找资料。感谢宾夕法尼亚大学档案馆分享的档案。感谢福州博物馆和陈秀梅馆长提供的材料。感谢易娜和徐冉两位老师,之前在出版我母亲梁再冰的图书时大家合作愉快,此次她们也为本书撰写提出了宝贵的建议。最后,感谢我的哥哥于晓东、姐姐于江、哥哥梁鉴和妹妹梁帆几位亲人。这本书从起初提笔至草就,都离不开于晓东的鼓励和指点;于江同我一起回忆往事讨论书稿;梁鉴特别提供了他收藏的梁思成画作;梁帆帮助我修改了部分重要讲稿。他们让我倍感家的温暖,给了我极大的信心!这里,特别向我的丈夫倪震表达我心中的挚爱与感激,是他的默契配合与关怀支撑我完成了这样一本资料繁杂、跨行跨界、耗费心力的书。

在这里,我谨以这本《山河岁月:回望林徽因》,代表我的母亲梁再冰,也代表我们晚辈亲属,表达对亲人林徽因的深深敬意和思念!

亲人长在,林徽因从未离去。

延伸阅读|好书推荐:《山河岁月:回望林徽因》