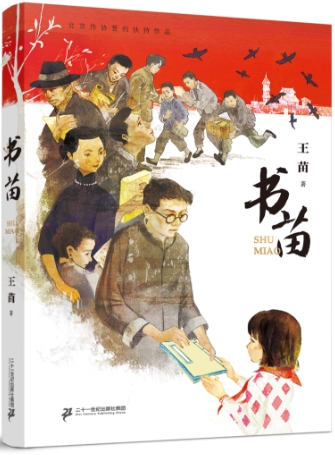

《书苗》,王苗 著,二十一世纪出版社,2024年10月

说不清从什么时候开始,我内心萌生了要写作一部与“书”有关的长篇小说的想法。大概是热爱北京文化的我,在写了北京的胡同、图书馆、故宫、京剧后,北京的典籍文化自然而然提上了日程。

有了这个念头后,自己之前关于典籍文化的储备汹汹而来。在北大中文系读书时,我上过专门的古籍课,原以为最枯燥的课程其实是最有意思的,授课老师博学多识,告诉我们很多“冷知识”。

比如,书籍在过去很宝贵,很多书都是一笔一画抄出来的,大家熟知的“四库全书”“永乐大典”,因为体量大、副本少,手抄的方式最便捷。朝廷招募大量抄书人,大家用统一的字体进行抄写,成就中华不朽经典。

北京的琉璃厂是非常有名的售卖古书的地方,那里的书店老板不只是经营有方的生意人,更是腹有诗书的文化人。书店里的小伙计长期在文化氛围中浸润,虽然识字不多,但在图书版本目录上学有所长,不少小伙计后来著书立说,成为著名的版本学家。

过去有不少视书籍如生命的护书人。清朝中期,杭州发生战乱,存放于文澜阁的四库全书发生流散。丁申、丁丙兄弟四处收集流散图书,并花费家财,雇人抄补,终于将文澜阁本四库全书补齐。护书人的故事一直延续,抗战时期,著名版本学家郑振铎在上海孤岛收购了大量珍贵典籍,使它们免于流入日本人之手;八路军为了保护珍贵古籍《赵城金藏》,付出巨大努力,牺牲了好几位战士。

还有一个无比宝贵的经历,就是让我们在国家图书馆有幸看到了善本古籍。当隔着玻璃橱窗看那些生动真实、整齐洁白的古书时,是一种几乎要窒息的感觉。古籍上盖满密密麻麻的红色印记,一枚印记就代表它曾经的一位主人,成千上百年过去,那些主人都已经化灰化烟,但纸寿千年,书籍仍在。这时,你会有一种非常强烈的感受,所有关于古籍的“冷知识”一下子变得火热、鲜活,人们为书籍的生成、延续、保护付出的种种努力也变得切实可感。我们之所以能跟这些古书相遇,正是因为有一位位视书籍为生命的爱书人、护书人帮助它们穿越时空。

古籍课上,老师只是简单提及了一下“补书”。毕竟在过去,补书是匠人之技,不能算是真正的学问。但随着近些年传统文化、传统技艺越来越被大众熟知,“补书”也成为一门“显学”。一段时间,我深深迷上了补书,购买了讲述古籍装帧与修补的图书进行学习,在网上看了大量补书的纪录片、专题片,还去国家图书馆看了一次大型修补图书展览。矗立在玻璃展柜前,注视着展柜里修补后的珍贵典籍,它们斑斑驳驳,充满岁月的痕迹,但是经过补书人的回春妙手,它们变得新新崭崭、整整齐齐、光光洁洁,又一次获得生命,并且还会长久地存在下去。

心里奔涌着一股浪,燃烧起一团火,我的创作理念变得坚定而清晰:我写作这部关于书的小说时,要把补书、护书、刻书、贩书这些内容全部容纳进去,把近一百年的书人、书事、书缘酣畅淋漓地表现出来。为了更好地实现这个目的,我决定在小说的结构上进行创新,全书分为不同的章节,每一章是一个与书有关的故事,独立成篇,各章严密勾连在一起,就是一幅波澜壮阔、绚丽精彩、丰富立体的书的卷轴。

当然,作为一部儿童小说,要最大程度引起当今小读者的共鸣,于是我设计了一个生活在当今北京的小女孩书苗的形象。她的爸爸是一个书痴,爱买书,家里收藏了很多书。一次书苗跟随爸爸去潘家园旧货市场买书,买到了一部八十多年前的殿本《诗经》影刻本。书苗和爸爸想把这部书进行修补,结识了资深古籍修复师杜爷爷。伴随着杜爷爷的一本《墨香斋小记》,一个个与书有关的故事渐次展开,一位位爱书人的形象从被淹没的历史尘埃中重新浮现。

作品每一章都从一个孩子的角度展开故事,这些生活在不同时空与社会背景中孩子的故事贯穿在一起,“孩子与书”的命题得以呈现。书如何影响了孩子的命运?孩子澄澈的童心又如何反作用于书?孩子如何传承书籍文化?……这部作品中都有充分的展示。而且这些内容,与本书书名“书苗”无比契合。

——说到书名,也是充满故事。作品创作完成后,迟迟没有满意的书名,后来是二十一世纪出版社的总编辑闵蓉女士一锤定音,就叫“书苗”,一是很好地阐释了“孩子与书”这个命题;二是寓意播种下一棵棵爱书的小苗,未来这些小苗一定会长成参天大树;除此,“书苗”作为一个爱书的小女孩的名字也十分贴近。

《书苗》问世后,我一位十分敬重的前辈读完后对我说,他第一遍读《书苗》时,觉得作者十分“浪费”,书中的每一章,如“爱书”“补书”“贩书”“护书”等,每一个都可以单独创作出一部长篇小说;第二遍读时,他觉出这是作者的匠心所在、有意为之。只有这样,才能承载作品的“高浓度”,作者对书的热爱才能尽情释放出来。

的确,《书苗》是一部“浓度”很高的作品,情感浓度高、知识浓度高、文化浓度高。在写作之前,我查阅了大量资料,补书人修补图书的流程步骤、琉璃厂古旧书店的经营细节、用雕版印刷刻印图书的方法,等等。只有占据了足够丰富、详实的资料,写作的时候才能心中有数、手上不慌。

因为作品中涉及大量读书人、爱书人的形象,我十分注重对身边高级知识分子生活状态、精神世界的把握和贴近,这样塑造出来的人物才能不悬浮、不走样。毕业于北京大学中文系的我并不是一个合格的爱书人,创作这部小说时屡屡有“书到用时方恨少”的遗憾。幸运的是,我身边有一个比较庞大的北大爱书人群体,通过观察他们,我顺利把这部小说创作完成。

记得一次参加师门聚会,一位师兄说起,家中藏书实在太多,为此他不得不在郊区租了一个书柜,专门存放用处不是特别迫切的图书。另一位师兄说起,现在在香港等地,因为空间狭小,读书人租储物柜存放图书的情况十分常见。他们的对话深深地触动了我,当时我就想,这或许是一个很好地描绘当今大城市爱书人窘境、无奈的文学素材。后来阅读一位香港作家的作品,我果然看到书中主人公租了储物柜放置图书的描写。在写作《书苗》时,我毫不犹豫使用了这个细节。小说开篇,就是书苗跟随爸爸去看他在地下室租的书柜,美其名曰“书房”。 我对这个真实、接地气的细节十分满意。果然,《书苗》出版后,不少读者告诉我,他们也租了储物柜专门放置图书。可见,图书的存放在当今大都市是一个共性难题,让不少爱书人有“切肤之痛”。

我身边还有不少“读万卷书,行万里路”的朋友。他们热爱读书,热爱游历,把书本上的知识与实地走访结合在一起,做出的学问脚踏实地、厚重鲜活。他们中,有的把万里长城走遍了,有的在全国范围内走访文物保护单位,有的日常行走在北京城的胡同阡陌,熟悉古城的每一个角落,有的以考古学家的专业和气魄,寻访三国时期的一个个古战场……他们用脚步丈量一寸寸土地,把文章坚实地做在大地之上。我一直对历史地理很感兴趣,受这些朋友的触发,也喜欢四处走走、看看,但因为功力不够,我无法像他们一样做出大文章,但不妨碍我把他们写入我的小说。于是,在《书苗》的整体结构已经十分完备的情况下,我又专门写了“著书”一章。黄教授的儿子黄端受父辈影响,不管局势多么艰难都坚持著书立说。他一辈子行走在大地上,凭借探索精神和坚持不懈的意志,做出了了不起的大文章。

写作一部与书有关的小说,书也同时给了我很多滋养。《书苗》中的很多人物、情节都有原型可依,有了坚实的史实支撑,就像把一颗颗钉子牢牢楔入木板,作品的震撼力和情感张力会非常强。记得一次查阅琉璃厂相关资料,我看到几句不起眼的记载。琉璃厂一个古旧书店的小伙计与一位大学教授是挚友,抗战时期,小伙计帮助教授保管他的藏书。后来时局变迁,教授去国离乡,但教授那些藏书,小伙计一直精心保管,一保管就是几十年。后来教授和小伙计重新联系上,教授得知小伙计的义举,十分感动,把北京一所四合院赠送给小伙计,小伙计婉拒,认为自己做的只是分内之事。这条记载让我十分感动,琉璃厂书业的重言诺、秉道义展现得淋漓尽致。后来我把这个情节写入《书苗》中——杜爷爷帮助黄教授保管他的藏书和房子,一保管就是一辈子。

这样有史可依的细节,《书苗》中还太多太多。你会意识到,现实永远是最有力量的,最完美的虚构永远在现实基础上才能完成。

《书苗》出版后,我送给周围的小朋友们人手一本。一个小朋友跟我“诉苦”:“王苗阿姨,平时我爸爸妈妈总是逼着我看书已经很烦了,你送我这本书,怎么还是讲书的?”

我对他说:“等你有兴趣翻开这本书的时候,你会发现,这是一本讲‘书外’的书,‘书外’的世界无比开阔,而且,‘书外’的故事,比‘书里’更精彩。”

延伸阅读|好书推荐:《书苗》