2025-04-15 分享:

肇始于唐、鼎盛于宋并绵延千年的中国书院,是中国阅读文化的重要象征之一,也是中国从抄本时代走向印刷本时代的重要见证者。书院汇聚各类典籍,广纳立志求学的读书人,秉持“有教无类”的理念,打破了贵族阶层的藏书垄断,实现了读书群体的社会下移。

“立身以立学为先,立学以读书为本”,著书、编书、刻书、讲书是历代书院活动之根基。张之洞谓“刻书者,传先哲之精蕴,启后学之困蒙”,书院刊刻的图书,不仅推动了古代印刷技艺的发展应用,更使典籍走出深阁,化身千万,真正实现了“致广大而尽精微”阅读精神的传播。

“风声雨声读书声”,书院不仅是古代中国独特的教育圣地,更是诵读、研读、共读的文化重镇。书院里学子夜读的灯火,汇入中华阅读文化的浩瀚星河,辉映着我们叩问经典的归途。

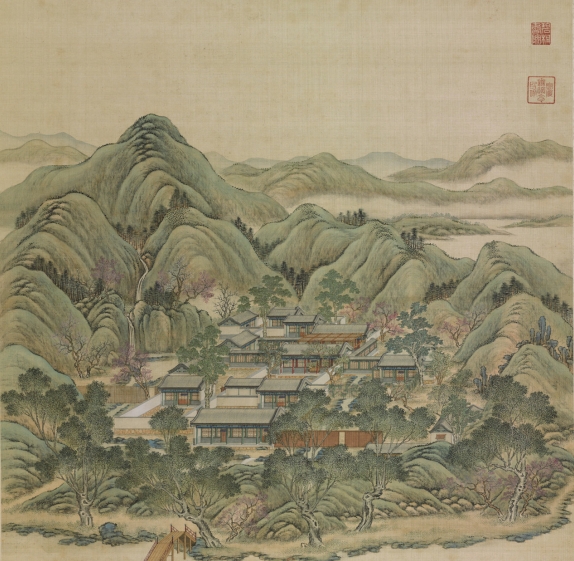

圆明园四十景图咏·碧桐书院(局部)

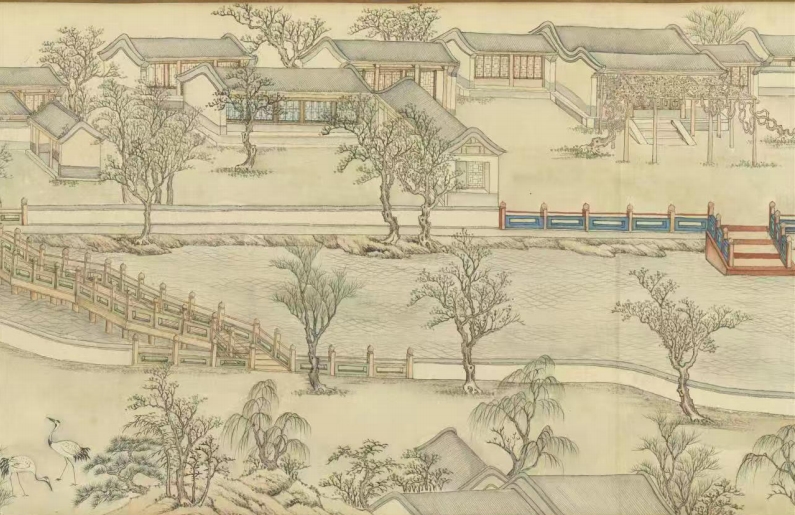

岳麓书院

莲池书院(局部)

岳麓书院崇道祠

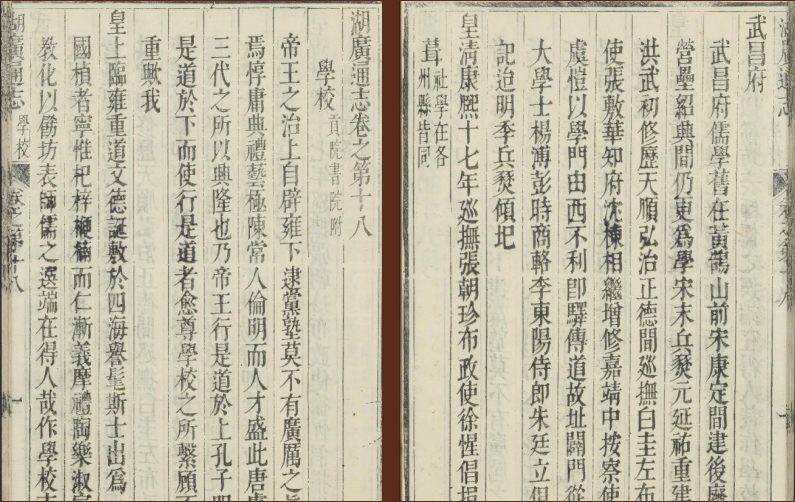

《湖广通志》卷第十八“学校”

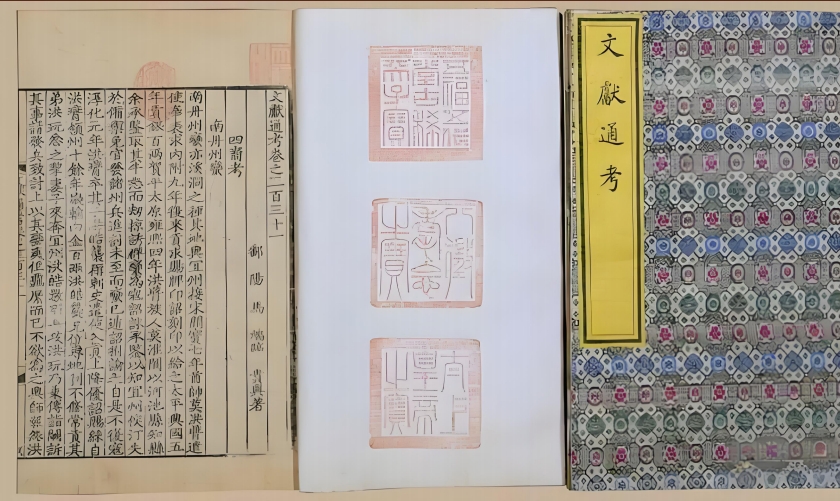

元代泰定元年 (1324) 西湖书院刻印的《文献通考》,是元代书院刻书代表之作,也是该书存世的最早刊本。《文献通考》是宋末元初著名学者马端临所著,入元后他历任慈湖、柯山书院山长。

庐陵武溪书院刻本《新编古今事文类聚新集》三十六卷、《外集》十五卷,共 14 册,是国宝级重要文献,刊刻于元泰定三年(1326)

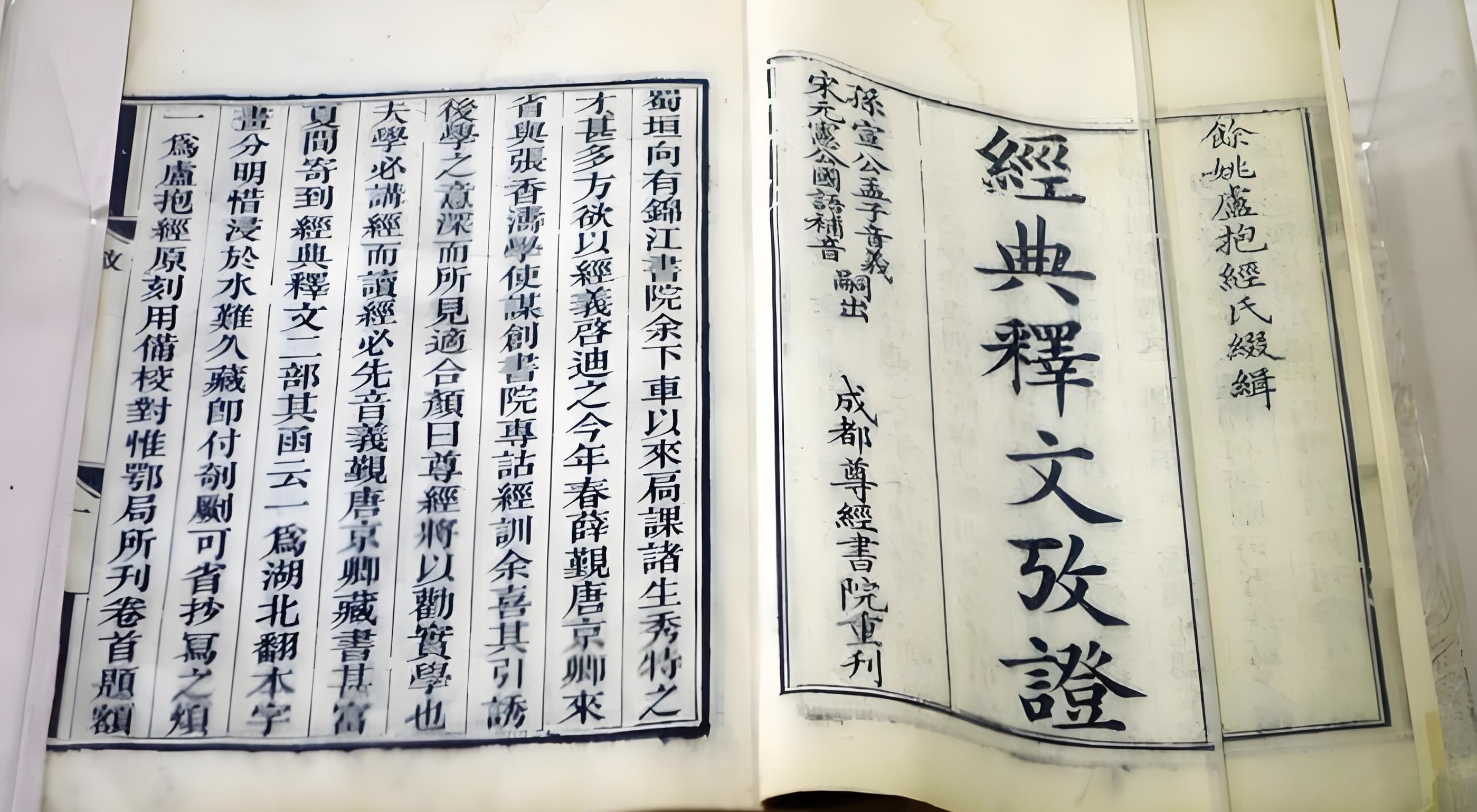

四川尊经书院刻《经典释文考证》

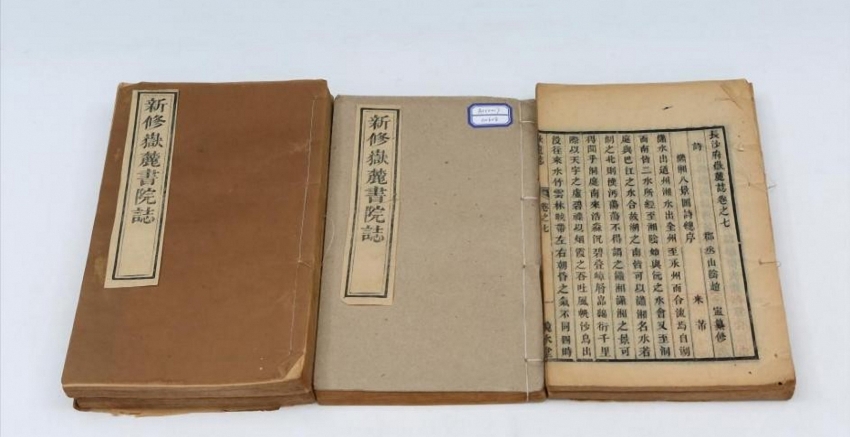

《续修岳麓书院志》

清同治六年(1867)刊本,岳麓书院山长丁善庆主持修纂。

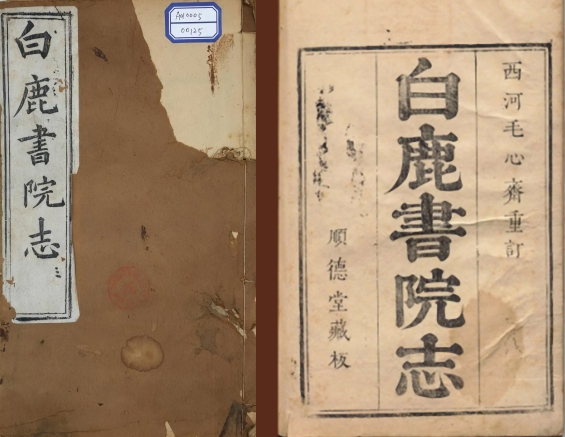

《白鹿书院志》 康熙五十八年(1719)星子县知县毛德琦重订,次年刊印。此为清同治十年(1871)周兆兰补刻足本。

前奏:书于竹帛

从殷商甲骨到今天的数字化,中华阅读历史历经 3600 多年而弦歌不辍,是文字图像点燃其灵魂,是竹帛纸张滋长其肌体,是雕版活字扩张其血脉,更是历代读书人与劳动人民在著书、抄书、刻书、贩书、藏书以及读书实践中交织互动、薪火相传的结果。

秦简

岳麓书院所藏文物

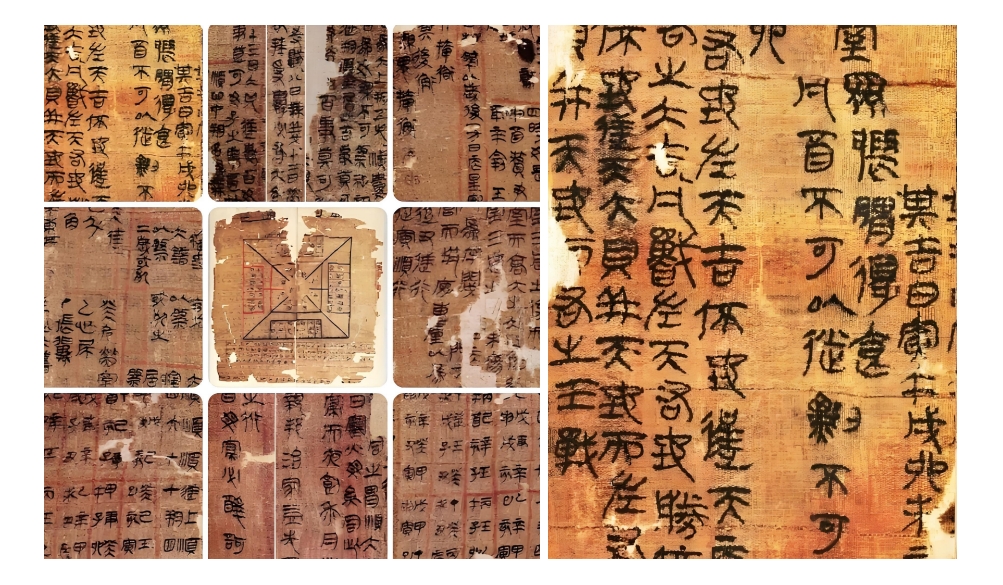

西汉“阴阳五行”帛书

长沙马王堆三号墓出土

六经——书院阅读的源头

孔子“删《诗》《书》,订《礼》《乐》,赞《周易》,修《春秋》”,将散乱的文献系统化,作为教育弟子的教材,奠定了儒家经典体系。六经成为后世书院最重要的教材,孔子的思想、教育理念、编辑实践和读书事迹则深刻塑造了后世书院的精神内核。

曲阜孔子“韦编三绝”塑像

《史记·孔子世家》:“孔子晚而喜《易》,序《彖》《系》《象》《说卦》《文言》。读《易》,韦编三绝。”

孔子杏坛讲学

明·吴彬绘

图中为孔子正面端坐像,四弟子分坐于两端,认真聆听孔子讲学,屏风后一株高大的杏树枝繁叶茂。

岳麓书院文庙大成殿

读经——经典流传的动力

六经等古代典籍能历经数千年而不朽,并非因其本身坚固。竹帛、纸张等载体非常容易在岁月中朽坏,在大火里焚毁。在历代的动荡战乱中,典籍总是容易遭受大规模的毁坏流散,隋代牛弘称此为“书厄”。

真正能护佑典籍使其不被湮灭的,是无数可敬可爱的读书人,唯有通过他们的阅读,典籍才能流传百世。

伏生授《书》

秦末战火之后,典籍损毁严重,能读得懂典籍的人更是少之又少。据《史记》记载,汉文帝不得不从全国寻访能“治《尚书》者”,派晁错前往山东,到曾是秦代博士的伏生家里学读《尚书》,伏生已经九十多岁,说的话晁错听不懂,只能由他的女儿“传言而教之”。

鲁壁藏书

据《汉书·艺文志》记载,汉武帝时,鲁共王刘余扩建宫室,拆毁孔子故宅,在墙壁中发现《论语》《孝经》《尚书》等简册。据推测,这批典籍应是秦始皇焚书时,孔子八世孙孔鲋砌于墙壁中保藏的。

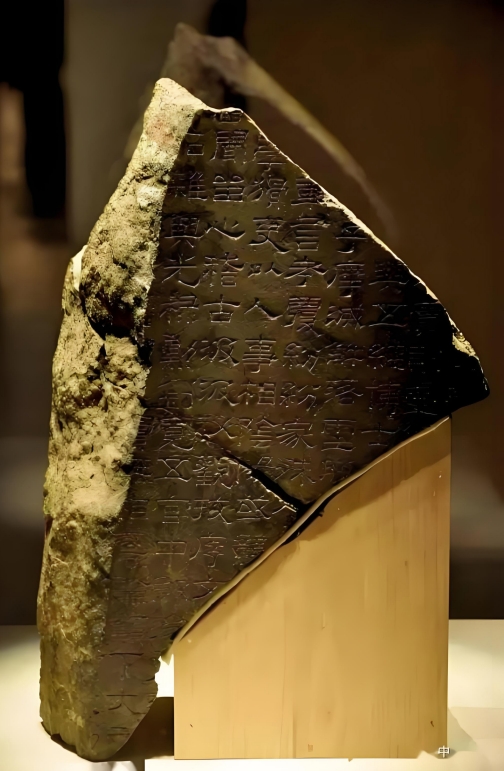

石质经书

汉武帝为五经(《书》《易》《礼》《诗》《春秋》)设立博士,专门传授这些经典。东汉中后期,经书版本众多,差异很大,众说纷纭。

汉灵帝采纳了蔡邕等人的建议,组织校正七经(《鲁诗》《尚书》《周易》《春秋》《公羊传》《仪礼》《论语》),用 8 年时间刊刻了 46 块“高一丈许,广四尺”的巨型石碑,立于洛阳城南的开阳门外太学讲堂前,共20余万字。

这引起全国轰动,洛阳及各地学子纷纷前来观视摹写,以至于“车乘日千余两(辆),填塞街陌”。这就是熹平石经,后人亦称之为“石质经书”,对后世读书产生了深远影响。

熹平石经残片

中国国家博物馆藏

以纸代简

竹简易得,却笨重;缣帛轻软,却昂贵;石经坚固,却阅读不便。东汉蔡伦改进造纸术后,轻便廉价的纸张逐渐成为主要的读写载体,书的形态从最初的卷轴,发展出经折装、旋风装、龙鳞装、蝴蝶装等,逐渐向册页转变。纸张的广泛应用,也让雕版印刷本代替手抄书成为可能。技术的变革促使书籍数量激增,社会读书活动开始下移。这,便是书院诞生的历史背景。

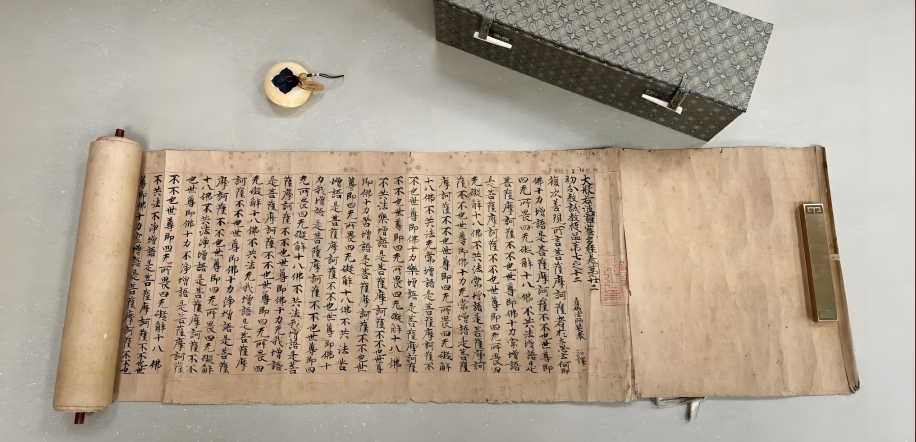

《大般若波罗蜜多经》卷

二十二,唐写本

唐·释玄奘 译

《高逸图》(局部)

唐·孙位绘

上海博物馆藏

《饮酒读书图》

明·陈洪绶绘

上海博物馆藏

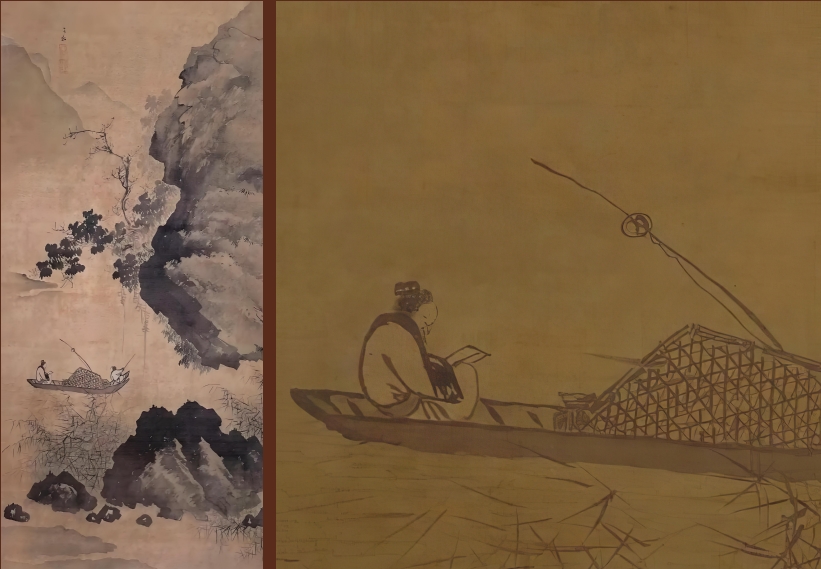

《渔舟读书图》

明·蒋嵩绘

故宫博物院藏

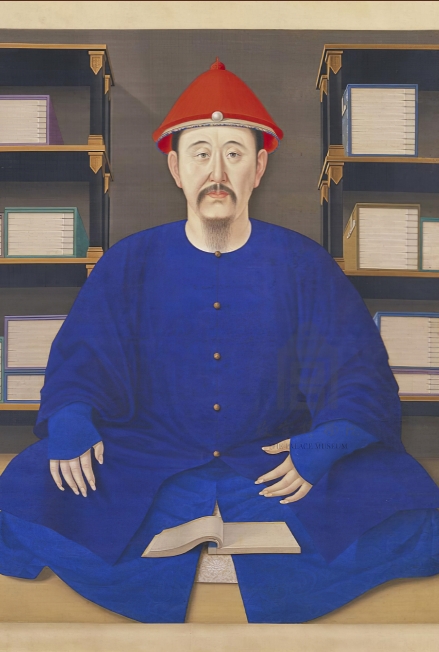

《康熙帝读书像》

清·宫廷画家绘

故宫博物院藏