“山药蛋派”是中国现当代文学创作中的重要现象,产生了极为深刻的影响。

抗日战争爆发后,如何更好地团结人民、动员人民,激励全国人民坚定信念,救亡图存,对文学提出了迫切的要求。1942年5月,延安文艺座谈会召开,毛泽东发表重要讲话,强调“我们的文学艺术都是为人民大众的”,指出人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,是“一切文学艺术取之不尽,用之不竭的唯一源泉”,为广大文艺工作者的前进指明了方向。

1943年,赵树理的小说《小二黑结婚》发表,产生了广泛影响,是从创作实践体现“讲话”精神的重要收获。之后,中国新文学发生了极为重要的变化,涌现出一大批表现时代变革,反映人民奋斗的优秀之作,对激励人民投入抗战,实现民族的独立与解放发挥了至为重要的作用。

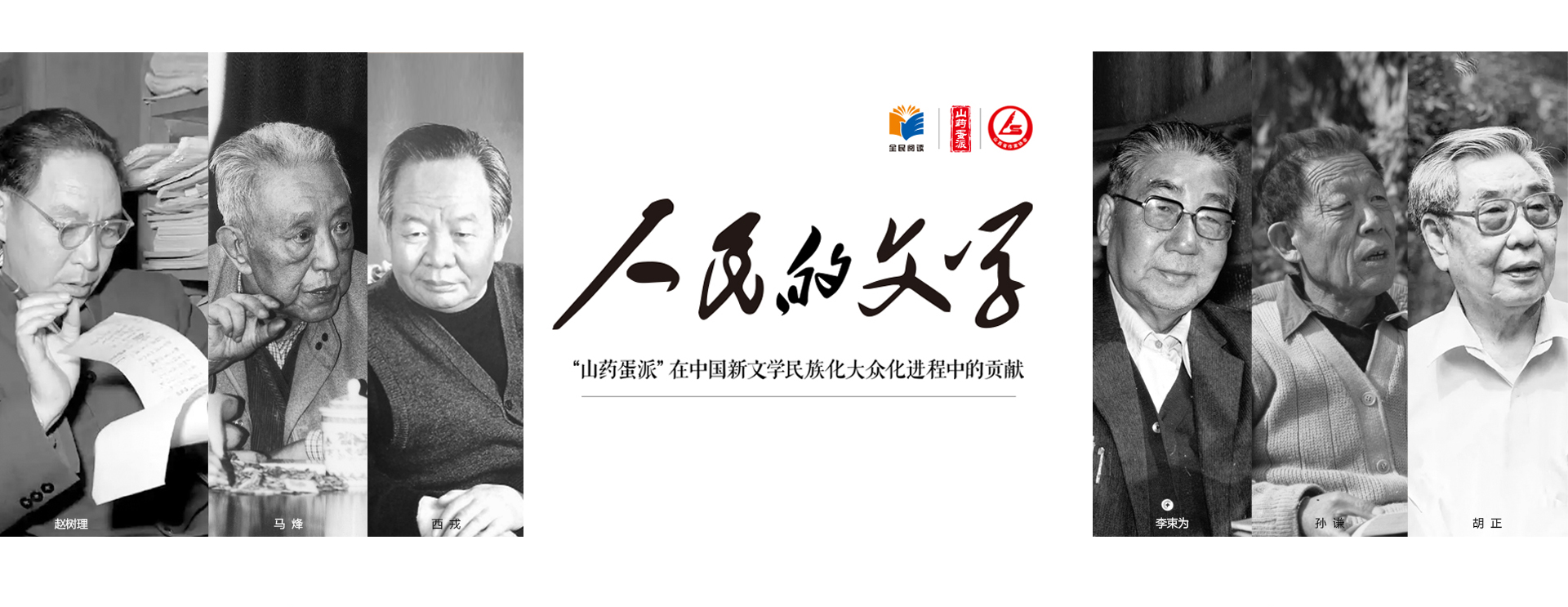

长期在根据地工作的一批山西作家形成了相近的创作理念与创作风格。他们密切关注现实,与人民群众有着血脉相连的情感,继承并创新了中国传统审美的表现手法,以表现北方农村生活为长,采用并转化民间语言与叙事方式,塑造了一系列活色生香的动人形象,表现了中国人民努力、奋斗、进步的辉煌历程,被称为中国文学创作的“山药蛋派”。其中,赵树理为开创者,马烽、西戎、李束为、孙谦、胡正等最具代表性。

“山药蛋派”作家体现出强烈的社会责任感与人民情怀,保持了充沛的创作激情。他们的一生是革命的一生,创作的一生,是中国独立、解放与建设、改革的亲历者、参与者、见证者,更是抒写者、描绘者、思考者,他们的创作影响着一代又一代的作家。写人民、为人民写,成为广大文艺工作者的自觉使命与不懈追求。

习近平总书记反复强调,必须坚持以人民为中心的创作导向。人民需要文艺,文艺需要人民,文艺更要热爱人民。在实现中华民族伟大复兴的历史进程中,人民的文学将更加繁花似锦、璀璨夺目,闪射出动人的光芒。

二十世纪初,新文化运动兴起,中国文学在完成对旧文学的革命之后,面临着如何实现民族化、大众化的关键问题。全民族抗战爆发后,山西作为抗日战争的主战场,文艺成为动员群众、鼓舞斗志的有力武器。1942年5月,延安文艺座谈会召开,毛泽东在讲话中明确提出文艺要为工农兵服务,为中国新文学的发展指明了方向。

“山药蛋派”作家的创作在四十年代迎来第一个高峰。这一时期的作品生动展现了在中国共产党领导下,广大农民群众的觉醒与抗争。其中,赵树理发表了小说《小二黑结婚》,成为实践延安文艺座谈会精神的典范;马烽、西戎合著的《吕梁英雄传》作为中国第一部描写党领导全民抗战的长篇小说,具有里程碑式的意义。上世纪五六十年代,“山药蛋派”进入第二个创作高峰,作家们以饱满的热情描绘新中国成立后人民当家作主的崭新生活,长篇小说《三里湾》《汾水长流》,中短篇小说《登记》《宋老大进城》《我的第一个上级》等影响广泛。此外,《我们村里的年轻人》《扑不灭的火焰》等电影作品也广受欢迎,进一步扩大了“山药蛋派”的影响力。改革开放后,“山药蛋派”作家再次焕发创作活力,迎来了第三个高峰。他们敏锐捕捉时代变革,创作出《结婚现场会》《葫芦沟今昔》《在住招待所的日子里》《今日清明》《吕梁小夜曲》等小说散文,《新来的县委书记》(《泪痕》)《咱们的退伍兵》等电影最具影响,表现了中国人民的不懈探索与努力。

“山药蛋派”作家始终与人民群众血脉相连,表现出强烈的社会责任感和现实主义精神。他们的创作扎根生活,善于从民间语言和章回小说、戏曲、说唱等传统艺术中汲取养分,形成了故事性强、人物鲜活、语言生动朴实的艺术风格。同时,他们在运用俗语、比喻、反讽等民间表达方式的同时,也对现代汉语进行了提炼和升华,增强了文学语言的准确性和表现力。

“山药蛋派”的作品真实记录了中国社会的变迁,深刻反映了人民群众的喜怒哀乐,塑造了一系列具有时代特色的典型形象,产生了广泛而持久的影响。可以说,“山药蛋派”不仅推动了中国新文学的民族化、大众化进程,更以其鲜明的时代性、人民性和艺术性,成为中国现当代文学史上的一座丰碑,是真正属于人民、服务大众的文学典范。

赵树理(1906—1970),原名赵树礼,山西沁水县尉迟村人。出生于普通农民家庭,曾就读于山西省立第四师范学校,参加学生运动,于1927年加入中国共产党。因被捕与组织失去联系。后当过学校教师,在山西、河南等地流亡,并从事创作。1937年再次加入中国共产党,在根据地从事文化工作,编辑《黄河日报》《中国人报》《新华日报》太行版等。新中国建立后至北京任工人出版社社长,历任中国文联常务委员、中国作协理事、中国曲协主席,《曲艺》《人民文学》编委,《说说唱唱》主编,是中国共产党第八次全国代表大会代表,全国人民代表大会第一、二、三届代表。1965年返回山西,兼任晋城县委副书记。赵树理开创了文学创作的“山药蛋派”,是中国现当代文学史上一位杰出的人民作家,是二十世纪中国文学民族化、大众化、通俗化实践的领军人物,在国内外拥有广泛影响,被誉为中国现当代小说的“铁笔”“圣手”。

主要作品

【长篇小说】

《蟠龙峪》《李家庄的变迁》《三里湾》等

【中短篇小说】

《小二黑结婚》《李有才板话》《孟祥英翻身》《登记》《邪不压正》《“锻炼锻炼 ”》《卖烟叶》

《实干家潘永福》《套不住的手》等

【戏剧】

《万象楼》《韩玉娘》《邺宫图》《十里店》等

【曲艺】

《灵泉洞》《石不烂赶车》等

出版有《赵树理文集》

用一句话来品评,就是已经做到了大众化。

这是走向民族形式的一个里程碑,解放区以外的作者们足资借鉴。

因为他是生活在人民中,工作在人民中,而且向人民学习,善于吸引人民的生动质朴而富于形象化的语言之精华罢了。

——茅盾《论赵树理的小说》

“文艺座谈会”以后,艺术各部门都达到了重要的收获,开创了新的局面,赵树理同志的作品是文学创作上的一个重要收获,是毛泽东文艺思想在创作上实践的一个胜利。

——周扬《论赵树理的创作》

要真正深入生活,做局外人是不行的。只有当了局中人,才能说是过来人,才能写好作品。

——赵树理《文艺与生活》

我不想上文坛,不想做文坛文学家。我只想上“文摊”,写些小本子夹在卖小唱本的摊子里去赶庙会,三两个铜板可以买一本,这样一步一步去夺取那些封建小唱本的阵地。做这样一个文摊文学家,就是我的志愿。

——李普《赵树理印象记》

马烽(1922年—2004年),原名马书铭,出生于山西孝义市一户普通人家。1937年参加革命,1938年加入中国共产党。1940年至延安鲁迅艺术学院附设的部队干部训练班学习。1942年开始创作,是年冬到晋绥边区文艺工作团工作,后至《晋绥大众报》。曾任部队宣传员、报刊编辑、主编及专业作家。新中国建立初至中国作协工作,曾任青年部副部长。1955年返回山西。曾任中国作家协会党组书记、副主席,中国文联执行副主席,中国大众文学研究会会长,山西省政协副主席,山西省委宣传部副部长,山西省文联主席,中国作协山西分会主席等,是中共第十一次、第十四次代表大会代表,第六届、第七届全国人大代表。1992年5月,山西省委、省政府授予“人民作家”荣誉称号。马烽是“山药蛋派”主将,是中国文艺事业的优秀组织者。

主要作品

【长篇小说】

《吕梁英雄传》(与西戎合作) 《刘胡兰》 《玉龙村纪事》等

【中短篇小说】

《第一次侦察》 《张初元的故事》 《村仇》 《韩梅梅》

《饲养员赵大叔》 《我的第一个上级》 《三年早知道》

《伍二四十五纪要》 《结婚现场会》 《葫芦沟今昔》

《袁九斤的故事》等

【电影文学】

《我们村里的年轻人》 《扑不灭的火焰》(与西戎合作)

《新来的县委书记》(《泪痕》)《咱们的退伍兵》

《山村锣鼓》 《黄土坡的婆姨们》(以上四部均与孙谦合作)等

【其它】

《中国农民与文学作品》 《谈短篇小说的新、短、通》等

出版有《马烽文集》

我认为文学作品的民族化,不是个权宜之计,而应当是文学发展的一条重要道路。任何一个国家,任何一个民族,都有其优良的民族传统和独特的风格,只有继承和发扬这些传统,才能创造出具有民族气魄、具有地方特色的作品来,从而使世界文学的大花园里增添异彩。

——马烽《中国农民与文学作品》

作家不管写什么,怎么写,只要有利于文艺的发展,能给不同层次的读者提供精神食粮,都应该允许。就像街上的小吃,只要有营养,符合卫生标准,卖什么都行。

——马烽1987年春参加全国人大会议期间答中外记者问

六十年代初,父亲接受创作《刘胡兰传》,立刻就去刘胡兰的家乡搞调研。他估计会住较长时间,当时农民家里粮食紧张,就从家里自带了半口袋面。在村里,从没牙的老太太到跟刘胡兰年纪相仿的少年,他走访了个遍。写完还组织村里的人,念给大伙儿听,让人们提写得对不对。

——马小泉《记忆中的父亲写作片段》

西戎(1922年—2001年),原名席诚正,出生于山西蒲县。1938年参加革命,1940年到延安鲁迅艺术学院附设部队干部训练班学习。1942年开始发表作品,并至八路军第120师政治部战斗剧社工作。1949年随军南下成都。1952年至中央文学研究所。1953年兼任汾阳县委副书记,后至北京中国作家协会驻会。1955年返回山西。历任保德县第四区抗日联合会文化部长、《晋绥大众报》编辑股长、《川西日报》编委兼副刊部主编、《川西农民报》社长兼总编辑、《川西文艺》主编,《火花》《汾水》主编,山西省文联副主席,中国作家协会山西分会主席、名誉主席,中国作家协会第三、四届理事,山西人大常委会第五届、第六届、第七届委员。1992年5月,山西省委、省政府授予“人民作家”荣誉称号。西戎是“山药蛋派”主将、山西文艺工作的重要组织者。

主要作品

【长篇小说】

《吕梁英雄传》(与马烽合作)

【中短篇小说】

《我掉了队后》 《终身大事》 《麦收》 《宋老大进城》 《姑娘的秘密》 《两涧之间》 《灯芯绒》

《赖大嫂》 《春牛妈》 《赵庄闹水》《在住招待所的日子里》等

【散文报告文学】

《在荣誉面前》 《寄语文学青年》 《人民需要为人民的作家》 《他,是弱者也是强者》等

【电影文学】

《扑不灭的火焰》(与马烽合作)《叔伯兄弟》(与义夫合作)《兴业春秋》等

【戏剧文学】

《王德锁减租》(与卢梦、孙谦、常功合作)《青春的光彩》等

出版有《西戎文集》

西戎不摆官架子与文架子,平易近人,带我下乡体验生活,与我合写东西,鼓励我,批评我,使我获益匪浅,终身难忘。

——流沙河《西戎印象记》

搞创作,切忌走别人走过的路,不但不去重复别人走过的路,连自己走过的路也不应再去重复,既叫创作,就要力争篇篇有新意,篇篇有深度,从生活中发现采撷大家感觉到但尚未引人重视的素材,熟悉它,理解它,只有理解熟悉生活,才有可能选取一个新的审美角度艺术化表现它。

——西戎《漫谈写作》

你们住在城里看钟点,我们乡里可是看太阳。瞧,太阳都多高了?我们老远跑了来,你以为是没事干,进城闲逛啦?我们也是有工作要办呀!就拿我来说吧:交了麦子,还要到牲口市上,瞅两匹头等骡子,还要到训练班看我们副社长,七弄八弄,天就黑了。

——西戎《宋老大进城》

李束为(1918—1994),原名束学礼,笔名束为。山东省东平县人。1918年出生于一个农民家庭。1937年参加革命。1939年加入中国共产党。1940年到延安鲁迅艺术学院戏剧系学习。1942年至晋绥边区文联工作。1944年至《晋绥大众报》。历任吕梁剧社分队长兼党支部书记,《晋绥大众报》编辑,中共晋西北地委宣传部副部长,山西省委宣传部文艺处处长,山西省文联主席、党组书记、名誉主席。1943年开始发表作品。1992年5月,山西省委、省政府授予“人民作家”荣誉称号。李束为是“山药蛋派”主将、山西文艺工作的重要组织者。

主要作品

【中短篇小说】

《租佃之间》 《红契》 《第一次收获》 《十年前后》 《好人田木瓜》

《老长工》 《于得水的饭碗》 《大事业》 《清风习习》等

【散文报告文学】

《南柳春光》 《崞县新八景》 《更上一层楼》 《革命家训》

《吕兆九小传》 《吕梁小夜曲》 《到吕梁山去》 《捞河炭》

《无声的战斗》等

【民间故事和传说】

《水堆长城》 《一个农民和四十八个秀才打官司》等

出版有《束为文集》

满怀深情地描写农民,是束为小说的最大特色。

束为很善于描写人物的肖像。

——曲润海《满怀深情写农民》

和群众保持经常联系,才能真正熟悉群众,否则你就赶不上他们的发展。

在提倡深入生活的同时,也必须提倡学习理论,没有理论的指导,就很难正确地理解生活和深刻地反映生活。

——李束为《熟悉的和应该熟悉的》

当农民装起一袋烟递给你的时候,你先擦擦烟嘴;当他向你让座的时候,你又掏出手帕打打灰尘,这第一道思想上的壁垒就算筑起来了,还谈什么和农民打成一片呢?

——李束为《回顾走过的道路》

夫太老汉瞅着广阔的平原,那些方格小块地好像已经连成一片,在他眼里,界石、马兰、黄花菜都不存在了。

太阳就要出山了。一转眼的工夫太阳就从太行山的背后爬上来了,这雨后初升的太阳呵,慢慢地升上来,升上来……

——李束为《初生的太阳》

孙谦(1920年—1996年),原名孙怀谦,1920年出生于山西文水县。1937年加入青年抗日决死队,1939年加入中国共产党,在黄河剧社任演员、导演。1940年到延安鲁迅艺术学院附设部队艺术干部训练班学习。1942年至战斗剧社,后到晋绥边区文联工作,任保德县三区文化部长,并开始发表短篇小说。1947年起先后在东北电影制片厂、中央电影局电影剧本创作所、北京电影制片厂任编剧。1957年回到山西从事专业创作。曾任山西省作协副主席,山西省文联副主席,山西省影协主席等职。1992年,山西省委、省政府授予“人民作家”荣誉称号。孙谦是新中国电影文学事业重要的开拓者、奠基人,是“山药蛋派”主将、山西文艺工作的重要组织者。

主要作品

【中短篇小说】

《我们是这样回到队伍里》 《村东十亩地》 《奇异的离婚故事》 《新麦》

《伤疤的故事》 《南山的灯》 等

【电影文学】

《盐》 《农家乐》 《陕北牧歌》 《葡萄熟了的时候》 《丰收》(与林杉合作)

《夏天的故事》 《谁是凶手》 《奇异的离婚故事》

《万水千山》(与成荫合作)《新来的县委书记》(《泪痕》)

《咱们的退伍兵》 《山村锣鼓》 《黄土坡的婆姨们》(以上四部与马烽合作)等

【散文报告文学】

《大寨英雄谱》 《北京来信》等

【戏剧文学】

《王德锁减租》(与卢梦、西戎、常功合作)《大家办合作》《闹嘴舌》等

出版有《孙谦文集》

孙谦有个特点:一件事不干便罢,只要他答应了干,总是全身心地投入,决不后退。我们俩虽然基本观点一致,但在具体讨论提纲时,对一些人物的设置、重要情节的安排,总不免各有各的想法,有时也难免各持己见,争论不休,甚至有时他会大发脾气骂人。我的对策是不理睬。我知道他是一堆麦秸火,燃得旺,灭得也快。过不了多久,连灰烬都被风吹散了,一切照旧,和好如初,从来不伤感情。

——马烽《怀念孙谦》

我们应该用农民喜闻乐见的形式,讲说农民自己的事情,而且要讲说的津津有味。就是说,我们要丰富、发展我们的民族形式,用这种形式表现我们农村惊天动地的伟大变化。

——孙谦《深入农村 表现农村 面向农村》

在暮色里,在晚风中,那两盏大电灯一会儿像是两池清澈的春水,一会儿又像是两颗铮亮的大星;一会儿像是向人眨眼,一会儿又像是对人微笑,就像一位漂亮姑娘长了两只会说话的眼睛!

——孙谦《南山的灯》

胡正(1924年—2011年),原名胡振邦,出生于山西灵石县,1938年参加革命,1940年加入中国共产党,至延安鲁迅艺术学院附设部队艺术干部训练班学习,后至晋绥边区工作。1943年至晋西北抗日救国联合会文化部工作,开始发表作品。1946年至《晋绥日报》任编辑,1949年至《晋南日报》任记者。1949年随军南下,任重庆《新华日报》副刊组副组长。1950年到北京中央文学研究所学习,1953年毕业后回到山西。历任《山西文艺》主编,山西省文联秘书长、副主席,山西省作家协会党组书记、副主席、名誉主席,中国作家协会第四届理事、第五届名誉委员,山西省政协第四、五届委员,山西省对外友好协会理事等职。1992年5月,山西省委、省人民政府授予“人民作家”荣誉称号。胡正是“山药蛋派”主将、山西文艺工作的重要组织者。

主要作品:

【长篇小说】

《汾水长流》

【中短篇小说】

《碑》《民兵夏收》《摘南瓜》《七月古庙会》

《两个巧媳妇》《鸡鸣山》《几度元宵》《明天清明》等

【散文报告文学】

《七月的彩虹》等

【民间故事】

《奇花公主》等

出版有《胡正文集》

“西、李、马、胡、孙”他们五个人是一个整体,他们对我们这代作家的提携和培养,我一辈子都忘不掉。因为学历、经历、教育、时代的原因,胡老与我们的创作观念、创作风格和定位不同,但他没有门户之见,不分派别,不会因为观点不同就排斥我们,他特别包容,人情味儿很浓。

——周宗奇《胡正的笑声》

我们有必要提倡文学艺术的民族化。应当学习继承我们民族优秀的文学艺术传统,继承、发扬“五四”以来新文学和延安文艺座谈会以来的革命文艺传统。

我们提倡的文学艺术的民族化,并不排斥外国的和现代的与我们有益的东西。应当大量吸收,大胆创新。

我们正处于建设有中国特色的社会主义的伟大时代,我们的文学也应当体现出这种精神,创造出有中国气派的社会主义新文学。

——胡正《创造有中国气派的新文艺》

汾河,当她还只是一股小泉,或者只是一点一滴的流水时,她是那样软弱和胆怯,春天的太阳都会使她害怕地躲入干涸的河床,而当夏秋之际,当她饮饱了天雨,又汇集了无数的河流时,她就显得这样勇猛雄壮。当她碰到河底或河畔有什么东西阻拦时,她就鼓起勇气,嗷嗷地大喊几声,冲垮那些障碍,击碎河底的礁石,即使遇到深坑和陷阱,也不过使她转一个漩涡,然后就扬起她那白色的翅膀,发出了战斗后的胜利的欢笑,哗哗地向前奔流而去了……

——胡正《汾水长流》

“山药蛋派”在中国现当代文学产生了极为重要的影响。他们的创作追求、创作手法、创作风格在今天仍然具有重要意义。以人民为中心创作,写人民、为人民而写是广大作家的自觉追求;继承中华审美优良传统,借鉴外来艺术有益手法,努力适应、提升民众欣赏水准,形成具有中国风格、中国气派的审美形态是广大作家的不懈努力;坚持深入生活、扎根人民,在人民群众的实践中激发灵感,发现题材、主题、人物、细节,转化为艺术创作的源头活水是广大作家的共知共识。新中国建立以来,一批又一批的作家在“山药蛋派”的影响下成长起来。

上世纪50年代,焦祖尧、韩文洲、田东照、李逸民、义夫、刘德怀、杨茂林、谢俊杰、杜曙波、窦嘉绪等迅速成长。他们中的大部分人关注农村发展,描写农民生活,在表现手法上自觉向“山药蛋派”学习,被视为“山药蛋派”第二代作家。其中焦祖尧以工业题材创作为主,窦嘉绪以革命历史题材创作为主,在表现手法上显现出新的探索,与“山药蛋派”有明显区别。但他们为人民而写、为时代而歌的创作追求是一致的,坚持民族化、大众化的努力是一致的。

20世纪70年代末到80年代中期,一批年轻的作家成长起来。成一、周宗奇、张石山、韩石山、王东满、柯云路、李锐、张平、钟道新、蒋韵、哲夫、燕治国、赵瑜、王祥夫、潞潞、吕新、张锐锋等风起云涌。他们在起步之初深受“山药蛋派”影响,有明显的“山药蛋派”特色,虽之后表现出鲜明的个性化追求,但都具有强烈的社会责任感、突出的人民性,其中一些作家被认为是得到了赵树理的真传。1985年,《当代》集中刊发成一、李锐等山西作家的作品,明确提出“晋军崛起”,成为新时期文学的亮丽风景。

世纪交替之际,山西更年轻的作家涌现出来。葛水平、李骏虎、鲁顺民、黄风、杨遥、杨铁军、张卫平、闫文盛、张二棍,以及玄武、唐晋、陈克海、白琳、杨凤喜、蒋殊、孔令剑、手指、李燕蓉、苏二花等引人注目,蔚为大观。刘慈欣以一己之力把中国科幻文学提升至世界水平。他们的创作标志着“山药蛋派”文学后继有人,未来光明,是中国文学的重要方阵,预示着山西作家将接过前辈的接力棒,为中国文学的发展进步做出更为积极的贡献。

近一个世纪以来,中国发生了翻天覆地的变化。中华民族的崛起正在成为现实。“山药蛋派”作家们孜孜以求的理想大多实现。他们的作品随着历史的演进而熠熠生辉,为我们留下了宝贵的精神财富。

作为一个文学流派,“山药蛋派”作家群始终坚守以人民为中心的创作理念,把自己的情感、生命注入到描写时代变革、国家进步与人民奋斗的历史之中。他们继承弘扬中华优秀传统审美的品格,汲取其它文化的有益成分,拓展了中国新文学实现民族化、大众化的道路,创作出深受人民群众喜爱的优秀之作,对中国现代审美范式的形成产生了深刻影响。

一代又一代的作家在他们的基点之上奋发努力,创造创新,不断描写出属于这个时代的华彩乐章。他们的作品将汇入民族复兴的伟大洪流之中,成为中华民族精神文化的重要一翼,记录并保存中国人民的文化创造、精神情感、价值追求,启迪人们充满自信地走向未来。